Language Specific

2011

lecture performance

three lecturers

︎︎︎성기완

시그널 플로우: 휴머니즘으로서의 반휴머니즘

들어가며

우리는 현실을 받아들이면서 넘어선다. 얼굴 없는 시그널들이 실시간으로 쏘다니는 시대를 받아들이면서 그 반휴머니즘으로 휴머니즘을 넘어서는 소통의 가능성을 본다. 프라이버시는 만남의 재료일 뿐, 비밀스러운 개인적 진실이 아니다. 로컬한 것은 무작위적인 좌표일 뿐, 존재의 뿌리깊은 거점이 아니다. 그러나 그렇다고 내밀함이나 개별성이 사라진 것은 아니다. 다만 그것들이 즉각적으로 소통될 때 얼굴을 가릴 따름이다. 그 때 실시간의 타임라인이 형성된다. 세계를 단일한 타임라인의 소통망으로 이끈 것은 물론 사이버 세계다. 그 세계에는 시그널 플로우만이 있다. 시그널 플로우, 흘러다니는 것은 물리적인 신체를 가진 것들이 샘플된 데이터들이다. 보이는 것도, 들리는 것도, 만져지는 것도, 모두 데이터로 수치화된 상태로 다닌다. 그것들 사이에는 근본적으로 서열이 없다. 소통의 모든 단위는 데이터화되어 있다.

데이터로 처리되기 위해 문화적 컨텐츠들은 스스로를 모듈화한다. 모듈이란 무엇인가. 지금부터 음악에 있어서 ‘아프로’적인 것이 살아가는 과정에서 전 세계의 다른 음악적인 데이터들과 어떻게 결합하면서 스스로를 증식, 전파하는지 볼 것이다. 그것을 통해, 이 결합들이, 이를테면 얼굴의 색깔이라든가 신체적인 특징의 물리적이고 아날로그적인 차이들을 통해 서열을 매김으로써 가능했던 제국주의 따위를 어떻게 넘어서는지 드러났으면 한다.

포켓 심포니

2007년에 발표된, 프랑스 일렉트로니카 그룹 ‘에어Air’의 새 앨범 제목은 ‘포켓 심포니 Pocket Symphony’였다. 사람들의 주머니에 교향악단이 들어 있다. 길에서 이어폰 끼고 다니기에는 이미 귀가 낡은 나는 아이팟을 들고 다니지 않는다. 대신 노트북에는 아이팟의 연동 프로그램인 아이튠이 깔려 있다. 현재 내 노트북에는 26.6일동안 연속 재생될 수 있는 63.42 기가 바이트의 mp3 파일 9405곡이 들어 있다. 그런데 그 중에서 임의로 10 곡을 골라본다. 마우스를 검색 바에 놓은 후 눈을 감고 당겨 아무 노래나 클릭한 결과,

놀랍게도 그 열 곡 모두에 ‘아프로(afro)’적인 요소가 들어 있다. 한국, 헝거리, 브라질의 록, 유럽-아프리카의 크로스 오버, 미국 출신 뮤지션의 하우스 등등 지역과 장르가 다른 여러 음악들 중에서 아프로적인 요소가 빠져 있는 음악은 한 곡도 없었다. 내가 유별난 걸까. 꼭 그렇진 않은 것 같다. 9000여 곡들 중에 아프로적인 요소가 전혀 없는 곡들도 없진 않다. 그러나 그것들은 극소수다. 아프로의 이러한 활약은 세계적인 현상이다. 박진영이 대만에 데리고 가서 성공시킨 비의 음악이 한류라고 하지만 실제로 90% 이상 아프로적인 요소들로 이루어져 있는 음악이다. 노르웨이의 힙합 뮤지션 매드콘(Madcon), 스웨덴 팝 차트를 주름잡고 있는 스웨덴 소울 가수, 덴마크 팝 차트에서 맹위를 떨치는 R&B 가수, 18살 짜리 스위스 소녀 슈테파니 하인츠만(Stefanie Heinzmann)의 소울 창법, 우리나라 가수들의 소몰이 창법(이건 지긋지긋하기까지 하다)...그것을 영미팝의 세계적인 전횡으로 볼 수도 있지만 내용을 뜯고 보면 그 안에 ‘아프로’적인 요소가 주재료다. 아이팟, 2기가 디 램, 하이브리드 카...이런 것들에 아프리카는 없다. 그래서 사람들은 아프리카를 도와준다. 아프리카를 도와줌으로써 아프리카를 더욱 죽인다. 그러나 사람들은 아이팟에, 하이브리드 카 오디오에, 휴대 전화에 아프로를 넣어서 들고 다닌다는 것을 생각하진 않는다. 아프리카는 죽어가지만 아프로의 사운드는 전 지구인의 귓전에 맴돈다. 껍데기는 아이팟이고 노키아 휴대폰이고 삼성 메모리고 모든 휴대폰에 들어가는 콸컴 칩이지만 그 내용은 아프로다. 그러나 이 아프리카는 아프리카 자체는 아니다. 모듈화된 아프리카다.

모듈

대중음악의 흐름을 보면 음악문화의 전 지구적인 이동과 결합, 호환이 의미 있는 음악적 생산방식으로 자리 잡아가고 있음을 알 수 있는데, 그 가운데 ‘아프로(afro)’적인 요소는 음악문화의 호환에 필수적인 역할을 담당한다. 한 마디로 온 세상 음악에 ‘아프로(afro)’의 혼이 깃들어 있다. 그것은 일종의 음악적인 ‘칩’이다. 아프로는 비트(beat)로 존재한다. 비트를 중심에 놓는 음악 문화에 있어서는 아프로가 원천 기술을 보유하고 있다. 아프로의 전 세계적인 호환은 정체성이 분명한 개별 문화 단위들이 어느 경로를 통해 이동하면서 어떤 ‘허브’를 중심으로 모이고 어떻게 결합하는지 잘 보여준다.

모듈(module)은 기본적으로 수학적인 개념이다. 간단하게는 어떤 연산에 필요한 기본틀, 또는 가장 기본이 되는 정의를 말하지만 상당히 쓰임이 복잡하다.•1 건축에서는 일정하게 반복되면서 전체를 구성하는 기본 단위를 모듈이라 한다. 1 모듈, 2 모듈, ....5 모듈...그런 식으로 쓸 수 있다. 이러한 모듈의 개념은 확장되어 다음과 같은 뜻을 지니게 된다.

A module is self-contained component of a system, which has a well-defined interface to the other components; something is modular if it includes or uses modules which can be interchanged as units without disassembly of the module. Design, manufacture, repair, etc. of the modules may be complex, but this is not relevant; once the module exists, it can easily be connected to or disconnected from the system. (www.wikipedia.org)

‘모듈’은 시스템의 구성요소로서 독자적으로 존재하면서도 다른 구성 요소들과 원활하게 호환 가능한 인터페이스다. 분해하지 않고 다른 단위와 교환 가능한 다수의 모듈을 포함하거나 사용하는 보다 큰 단위를 ‘모듈러’라고 한다. 각 모듈의 디자인, 제조, 수리 같은 일은 복잡할 수 있으나 서로 관련은 없다. 모듈이 존재하게 되면 그것은 시스템에 쉽게 접속되거나 탈접속될 수 있다.

그러니까 모듈은 ‘전체의 일부분이면서 동시에 독자적 기능을 가진 교환 가능한 구성 요소’를 가리킨다. 모듈은 스스로 존재하면서 전체 시스템에 끼워진다. 최근의 문화적 흐름을 보면, 각각의 문화적 정보들이 소통의 단계를 넘어 서로 호환되는 과정에서 모듈(module)화됨을 알 수 있다. 모듈화된 정보들은 맥락과 합리적인 수순을 넘어 하이퍼하게, 자유자재로 결합된다. 문화적 정보는 DNA 정보나 유전자처럼 호환 가능하고 복제될 수 있는 단백질 같은 요소들을 허브로 삼아 결합, 증식한다.

아프로, 아프리칸, 아프리카

아프로 모듈은 엄밀히 말해 아프리카 자체는 아니다. ‘아프로-(afro-)’를 사전에서 찾아보면 ‘아프리카적인 african’이라는 뜻을 지닌 접두사로 나와 있다. 명사 ‘아프로’는 ‘아프로 헤어스타일’을 가리키고 형용사로는 ‘아프로 헤어스타일의’라는 뜻이다. 접두사 ‘아프로-’는 통사적 기능이 형용사 ‘아프리칸(african)’과는 다르고 따라서 의미도 같지는 않을 것이다. ‘아프로-’는 독자적인 의미 단위이면서 동시에 그 다음 단어에 하이픈을 꽂고 직접 접속된다. 예를 들어

afro-cuban

이런 식이다. 형용사 ‘아프리칸’이 아프리카적인 정체성을 온전히 유지한 채 다음 단어를 꾸며주는 것과는 달리 ‘아프로’는 정체성 보다는 호환성에 더 무게를 둔다. 이것은 아프리카적인 것이 모듈화되어 있는 상태다.

아프로는 물론 그 자체로 독자적인 모듈로 기능하기도 하지만 아프로가 장착된 여러 모듈의 모듈러로서도 존재한다. 모듈화된 아프리카는 아프리카 민속(folklorique) 내지는 토착(native) 음악과 마찬가지로 ‘비트(beat)’라는 음악적 DNA로 구성되어 있지만 그것을 아프리카 토속 음악과 동일시하면 안된다. 그것은 호환되기 쉽도록 단위화된 형태로 존재한다.

아프리카 민속 음악의 모듈화는 남북 아메리카에서 이루어졌다. 남북 아메리카의 아프로 문화는 기본적으로 이산문화, 디아스포라의 문화다. 아프리카인들의 비자발적인 이주와 정착 과정에서 복수의 아프로 모듈이 만들어지기 시작했고 그것이 1930년대-50년대에 걸쳐 지속된 팝 음악의 스탠다드화를 통해 다양한 장르, 내지는 리듬의 이름으로 정착했다. 아프로의 이러한 모듈화, 스탠다드화를 아프리카인이 주도한 것은 아니다. 오히려 그것을 주도한 사람들은 패스트푸드 체인점을 전 미국에 깔아놓은 사람들과 비슷한 부류일 것이다. 그러나 어쨌든 아프로의 모듈화는 대형마트와 청소년 문화시장, 라스베가스, 매카시즘, 쿠바 아바나로의 패키지여행이 성황이던 시기와 겹친다. 이 시기에 모듈화된 여러 아프로 음악문화를 살펴보기 전에, 아프리카 예술 자체의 모듈러적 성격을 먼저 보자.

아프리카 예술 자체의 모듈러적 성격

현대적 대중문화의 범주 안에서 벌어지는 일반적인 ‘팝화 popularization’로서의 모듈은 후기자본주의 사회에 진입하려는 문턱에 있는 모든 사회에서 벌어지는 문화적 현상 가운데 하나로 이해할 수 있고, 그렇다면 아프로적 요소의 모듈화도 그 프로그램의 한 분야로 바라볼 수 있다. 그러나 아프로적 요소가 ‘모듈화’되는 근거나 원인을 아프리카 문화 자체에서도 찾을 수 있다는 점도 간과해서는 안된다. 디아스포라 이전부터 존재해 온 아프로 문화 자체가 지닌 ‘모듈화’의 가능성들이 있다.

서아프리카의 전통적 음악가이자 제사장이면서 주술사, 시인의 역할을 도맡은 ‘그리오 Griot’가 읊는 경구중에 다음 대목이 있음을 유의하자.

“인생, 그것은 3일이다. 어제, 그것은 지나간 것.오늘, 우리가 그 안에 있고 내일, 우리가 모르는 것. 우리가 몸담고 있는 태양은 우리가 지어낸 태양이니.”

질문자 : 그 근거는 또 뭡니까?”

(……)

“아주 오래된 이야기’란 뭐냐. 아프리카 현자의 설명에 의하면 ‘아주 오래된 이야기 하나에서 다른 하나가 나왔고 그렇게 서로 태어난다. 그것은 하나가 아니다.”•2

여기서 ‘이야기’는 구전되어 오는 이야기, 즉 parole을 가리킨다. 이야기는 집약된 문화적 단위로서 존재하는데, 그 이야기가 하나가 아니다. 이야기들은 서로 서로 플러그-인되면서 다시 태어나고 증식한다. 서아프리카에서 ‘쌍둥이’를 신성시여기는 것도 이와 비슷한 맥락이라 할 수 있겠다. 쌍둥이는 하나이자 둘이다. 그것은 문화적 증식과 번성의 상징이면서 플러그-인되는 기본 단위로서의 모듈과 맥락을 같이 한다.

블루스(blues)

8분의 12박자. 업 비트. 12마디. 블루 노트. 서양음악의 기본 박자(4분의 4박자, 4분의 3박자)를 무시하고 액센트 위치를 뒤바꾸고(싱코페이션), 기본 형식인 16마디를 채 못 갖춘 12마디, aab 형식, 단조와 장조 사이를 넘나드는 미묘한 끌림음, 블루 노트를 사용함. 슬라이드 기타. 프렛의 구분을 넘나드는 몸의 음악. 샤우팅. 19세기 중반 노예해방기 이후 흑인 청년의 위기의식 표출. 샤우팅은 그러나 동시에 오르가즘. 블루스는 재즈와 록큰롤의 바탕이 되는 장르 또는 모듈, 모든 북 아메리카 아프로 모듈의 근간. 1930년대 대공황을 거치며 스윙으로 모듈화. 스윙이 백인 위주의 댄스홀을 지배하는 동안 독자적으로 진화한 흑인 대중음악 ‘리듬 앤 블루스’에서 록큰롤이 파생. 아이러니칼하게도 백인 엘비스 프레슬리와 비틀즈에 의해 결정적으로 모듈화. 60년대에 록과 소울로 분화했고 70년대에 훵크(funk)를 통해 오리지널로 돌아갔으며 나중에 디스코로 단화됨. 단화된 디스코의 비트를 드럼 머쉰으로 돌리면 하우스, 훵크를 훅이 있게, 느리게 돌리면 힙합, 그것을 두 배의 속도로 돌리면 정글, 샘플링을 위주로 올드 스쿨 훵크의 롹킹한 드럼 비트를 전면에 내세우면 빅 비트, 훵크가 자메이카로 가면 스카, 레개...흑인들의 시오니즘인 라스타파리아니즘의 정신성, 자메이카로 이주한 인도계 주민의 라가. 아프로에 여러 요소가 끼워진 형태, 70년대의 사이키델릭한 파티에 적응하기 쉬운 더브, 뻑이 가는 음악, 보내는 음악, 트랜스, 이비자의 축제, 단화된 하우스 비트에 트라이벌한 아프로 퍼커션 결합하면 트라이벌 하우스, 노마드적인 파티의 제의성, 다시 아프리카...

아프로-브라질리안(Afro-Brazilian)

살바도르를 주도로 하는 브라질 바이아 지방을 중심으로 생성된 모듈. 아프로-아메리칸 음악 중에서 가장 깊은 역사. 진정성 있는 아프리카 민속 음악과 가깝고 무엇보다도 제의적. 삼바의 어원은 셈바(semba). 셈바는 아프리카 앙골라의 제사음악. 아프리카에서는 제사음악이 댄스뮤직. 쇼루(Choro)로 발전한 보다 백인적인 브라질 음악의 멜랑콜리한 멜로디. 재즈와는 다른 기원과 발전 경로. 남아메리카 노예주인들은 앵글로 색슨과는 달리 북치는 것을 허용함으로써 폴리리듬의 근간이 보존. 20세기 초반 재즈 화성의 도입. 삼바를 쿨 재즈 모듈과 결합시키면 보사노바. 조앙 지우베르투(João Gilberto)와 안토니우 카를로스 조빔(Antonio Carlos Jobim)은 코파카바나의 신. 카에타누 벨루주(Caetano Veloso)와 지우베르투 지우(Gilberto Gil)의 트로피칼리스무(Tropicalismo), 또는 트로피칼리아(Tropicália), 열대주의, 바이아의 아프로-브라질리안 음악을 다시 북미의 사이키델릭 록 모듈에 끼운 형태. 그 때부터 MPB(Música Popular Brasileira), 즉 브라질 대중음악, 삼바에 레개를 끼우면 삼바 레개, 베쓰 카르발류(Beth Carvalho), 제까 빠고징유(Zeca Pagodinho)의 빠고지(Pagode), 오리지널 삼바의 복원, 위대한 찜 마이아(Tim Maia)를 필두로 하는 훵크 까리오까(Funk Carioca). 까리오까는 리우 데자네이루의, 라는 형용사. 아프로-브라질리안을 다시 제임스 브라운(James Brown)의 훵크와 호환시킨 장르. 브라질리언 훵크라고도 부름. 끝없는 호환성...

아프로-큐반(Afro-Cuban)

19세기, 흑인 노예들의 클럽이라고 할 수 있는 까빌도스(Cabildos)를 중심으로 발전, 고유한 아프리카 리듬 보존. 맘보(mambo)의 어원은 ‘신과의 대화’. 리듬으로 신과 대화하는 몸. 플라멩꼬의 단조. 스페인 집시 모듈과의 결합. 안달루시아 민속 음악과 아프로 모듈이 결합하여 18세기부터 과히라(Guajira) 등 다양한 비트의 이름, 장르의 이름으로 존재하다가 쏜(son)으로 정리되는 모듈. 재즈와 만나 맘보, 차차차, 살사 등 다양한 하위 모듈로 분화. 뉴욕의 클럽으로 가면 살사, 아프리카 가나로 다시 건너가 끼워지면 하이 라이프(High life), 도미니카 공화국의 메렝게, 다시 스페인으로 건너가 플라맹고에 끼워져 누에보 플라멩꼬(Nuevo Flamenco), 아프로-카리비안과 레게가 끼워져서 레게톤(reggaeton), 서로서로 끼워지며 카리브의 여러 다른 비트들과 결합, 새로운 장르로 생성.

펠라 쿠티(Fela Kuti), 아프로를 아프리카에 접속시키다

아프로비트(Afrobeat), 아프로를 다시 아프리카에 결합시킨 스타일. 나이지리아의 위대한 펠라 아니쿨라포 쿠티(Fela Anikulapo Kuti), 또는 줄여서 그냥 ‘펠라’라고 불리는 이 사람은 1938년에 태어나 1997년에 에이즈로 사망. 발로 하는 명상음악이면서 반제국주의 음악이며 동시에 제임스 브라운의 훵크를 아프리카에 재접속시킨 팝이면서 반복적인 제의음악이면서 일종의 프로파간다. 그렇다. 프로파간다. 서구를 향해 던지는 메시지. 그래서 토속적인 아프리카 자체를 지양하고 신대륙에서 온 아프로-아메리칸 음악에 끼웠다. 인권운동가이자 반제국주의자. 빨갱이. 수차례 군부독재의 위협 속에서 투옥. 남성 섹시즘. 부인이 수십 명에 자식도 수십. 자신의 코뮨이자 스튜디오면서 삶의 터전, 독립국으로 선포된 칼라쿠타 공화국(Kalakuta Republic)의 수장. 1971년, ‘크림(Cream)’의 진저 베이커(Ginger Baker)와 함께 한 라이브 음반으로 서구 세계에 알려지기 시작. ‘Why Black Man Dey Suffer’(1971), ‘Zombie’(1976), ‘Black President’(1981) 등 수많은 걸작들이 있는데, 우리나라에도 두 장짜리 베스트 음반이 나와 있다.

탱고의 복수

쿠바 리듬이 19세기에 유럽으로 건너가 단화된 것이 ‘아바네라’. 이것이 우루과이 몬테비데오에서 밀롱가(Milonga)가 되고 밀롱가가 탱고로 진화. 부에노스아이레스는 스페인계는 물론이고 이탈리아계, 프랑스계, 특히 독일계 등 유럽출신 노동자들의 이주지. 사창가 보카 지역에서 발전. 스윙과 함께 1930년대 세계 대중음악계를 주름잡았으나 2차 대전 이후 스윙에 밀림. 기본적으로 아프로적 요소가 희박. 죽어가는 탱고를 기사회생시킨 건 아스토르 피아졸라(Ástor Piazzolla). 탱고에 재즈를 접속. 다시 말해 탱고에 아프로를 끼움. 1970년대에 다양한 실험. 실제로 ‘탱고 블루스’라는 제목의 음악도 있음. 2000년대, 프랑스 출신 고탄 프로젝트(Gotan Project)의 이정표가 되는 앨범 ‘탱고의 복수(La Revancha Del Tango)’(2001)는 샘플링된 힙합 비트를 탱고와 결합. ‘고탄’은 ‘탱고’의 말장난. 프랑스 젊은애들, 특히 제3세계 출신 아이들의 은어. 뒤집기. 탱고를 뒤집는 신선한 탱고. 보다 적극적인 아프로 수용. 라운지적인 클럽에서 유통되는 탱고로 재탄생. 땅게토(Tanghetto), 구스타보 산타올라야(Gustavo Santaolalla)가 이끄는 바호푼도 탱고 클럽(Bajofondo Tango Club) 역시 비슷한 계열. 최근에 ‘카예 13(Calle 13)’이라는 레게톤 그룹은 ‘땅고 델 뻬까도(Tango Del Pecado: 죄의 탱고)’라는 곡에서 (그리 성공적이진 않으나) 카리브의 레게톤과 탱고의 혼합을 보여줌.

다른 여러 경우

아프로 셀트 사운드 시스템(Afro Celt Sound System). 말 그대로 켈틱 음악에 아프로 모듈을 접속. 발칸 비트 박스(Balkan Beat Box). 발칸 집시 음악과 유태인 음악 클래즈머를 힙합과 접속. 고란 브레고비치(Goran Bregovic)는 둘째 치고 보반 말코비치 오르케스터(Boban Marković Orkestar)나 코차니 오르케스터(Koçani Orkestar) 같은 팀도 발칸 집시 음악을 록적인 모듈과 호환. M.I.A.는 스리랑카 출신의 영국 뮤지션. 라가의 비트를 최신 힙합 비트와 결합. 인도 출신의 영국 뮤지션 탈빈 씽(Talvin Singh)은 빼어난 타블라 연주자이면서 동시에 일렉트로니카 뮤지션. 인도와 아프로를 끼움. 비틀즈의 조지 해리슨. 전설적인 인도 플레이백 뮤지션 모하메드 라피(Mohammed Rafi). 60년대 트위스트 사운드와 인도음악의 놀라운 결합. 아난다 샹카르(Ananda Shankar)는 싸이키델릭 록과 시타르 플레이를 결합. 레바논 출신의 라비 아부 칼릴(Rabih Abou-Khalil)은 아랍 기타 ‘우드’ 연주의 대가. 비밥이나 프리 재즈를 아랍 모듈에 결합. 에르킨 코라이(Erkin Koray)는 터키의 신중현...

샘플링과 시퀀싱

음악에 있어서 모듈들 간의 이와 같은 즉각적인 결합을 가능하게 해준 것은 소리를 데이터로 처리하는 다양한 컴퓨터 프로그램들이다. 예를 들어 스타인버그 사의 큐베이스나 누엔도, 에이블튼 사의 라이브 같은 프로그램들은 매우 쉽게 소리들을 데이터화, 나아가 모듈화하여 다른 소리들과 믹싱할 수 있도록 도와준다. 이렇게 모듈화됨으로써 서양의 소리, 동양의 소리, 아프리카의 소리 따위의 개념을 쓸데없는 것이 된다. 보다 근본적으로 데이터의 세계에서는 음악적 소리, 비음악적 소리 같은 구분도 전혀 쓸모없다. 또한 시퀀싱의 단위로 패턴화됨으로써 모든 것이 ‘리듬화’된다. 이것은 매우 중요하다. 멜로디 역시 비트 Beat 단위로 쪼개진 소리들의 모듈을 구성하는 하나의 레이어일 뿐이다. 따라서 음악 안에서 리듬과 멜로디를 구분하고 멜로디에 보다 창의적인 가치를 부여하려고 하는 서양적인 뿌리깊은 무의식적 서열화를 막아준다. 비트 단위의 재구성은 서양음악 위주의 음악 생산방식, 해석방식, 또는 규범화 방식에 근본적으로 의문을 제기한다. 카피라이트라는 개념 역시, 기본적으로는 멜로디를 중시하는 서양음악적 발상에 근거하고 있다. 서양음악에는 왜 리듬에 관한 카피라이트는 없는가! 그 관점에서는 아프리카 음악은 절대 카피라이트를 획득할 수 없다. 그것은 아무 때나 가져다 쓰기만 하면 되는 리듬-하인일 뿐이다. 그러나 디지털 음악 생산 프로그램들은 그와 같은 전통적인 음악관을 전면 부정한다. 오히려 디지털한 방식을 통해, 비트단위로 존재하는 아프리카 음악은 ‘음악적 허브’가 된다.

허브

모듈은 기본적으로 모두 평등하다. 그러나 어떤 모듈은 다른 모듈들의 허브가 된다. 허브를 중심으로 모듈들이 플러그인되어 강력한 모듈러를 만들기도 한다. 강력한 모듈러는 강력한 인력을 지닌다. 주변의 모듈들은 그 모듈러로 끼워지기 위해 노력한다. 허브가 된 모듈은 원천기술을 보유하고 있을 때가 많다. 가령 음악에 있어서의 ‘아프로afro-’모듈은 모든 비트 중심 음악의 원천기술을 보유하고 있다. 그러나 허브가 된 모듈이라고 해서 거기에 권력이 부여되지는 않는다. 시그널 플로우, 그것은 근본적으로 존재의 카피라이트를 부정한다. 그 허브에는 물리적인 권력이 없다. 차이만이 존재하고 서열은 없는 이종들 간의 결합과 증식을 이끌 뿐이다.

아프로 모듈의 존재방식

아프로 모듈은 비트 단위로 존재한다. 그것이 핵심이다. 비트의 다발을 어떤 단위로 엮으면 그것이 그 자체로 하나의 모듈이 된다. 예를 들어 칼립소라는 리듬이 있다. 이것 역시 아프로 모듈의 한 종류가 된다. 다양한 비트들이 폴리리듬적으로 얽히고 섥히면서 끊임없이 재생산된다. 비트는 아프리카 음악의 음악적 세포다.

문화적인 생존방식

아프로는 이와 같은 수많은 결합 과정에서 증식한다. 아프로 모듈이 탄생하고 자라는 과정에서도 그러했지만, 모듈화된 아프로들은 모듈화된 형태 자체로 세상에 존재하는 다수의 음악적 모듈과 호환된다. 이 과정에서, 마치 USB 포트나 midi 규약•3처럼, 아프로는 세상 대중음악들이 호환되는 통로이자 프로토콜로 작동한다.

물론 이런 문화적 ‘호환’은 늘 있어왔다. 한자가 끼워진 우리말을 생각하면 된다. 호환되는 과정에서 각각의 문화적 정보는 자기 자신을 어느 정도 버리고 변형된다. 원래 이러한 호환의 과정은 수백 년 수천 년의 세월을 두고 천천히 진행되어 왔지만 최근에는 급격하고 집중적으로, 그리고 간단하게 이루어진다. 어떤 정보들은 소통의 단계를 생략하고 호환되기도 한다. 예전에는 결합된 요소들의 이음매가 지워져 있었지만(일본말에서 한자를 분리할 수 없고 김치에서 멕시코가 원산지인 고추를 빼낼 수 없듯), 모듈화된 정보들은 서로 다른 시간, 공간의 성격을 간직한 채 끼워진다. 프로토콜만 맞으면 이질적인 요소들이 쉽게 끼워지고, 쉽게 빠진다.

개별 문화적 단위가 모듈화된다는 것은 그것이 호환가능한 문화적 칩으로 만들어짐을 뜻한다. 문화의 다양한 분야에서 이런 일이 벌어진다. 예를 들어 월스트리트에 자리 잡은 요가 강습소는 ‘모듈화된 인도’다. 진짜 인도가 월스트리트에 접속될 경우 시스템은 다운된다. 왜냐하면 진짜 인도는 월스트리트 전체를 ‘공(空)’의 상태로 지울 것을 요구하기 때문이다. 인도 구루들의 설법과 수행, 삶에 대한 태도 등이 월스트리트의 이윤추구적 방식, 양화(量化)된 삶의 태도와 버그를 일으키지 않도록 매뉴얼로 정리된 상태로 고층 빌딩의 어느 공간에 다른 사무실과 함께 존재하게 된다. 모듈화된 인도는 진정한 인도는 아니다. 그러나 인도적인 것이 살아가는 한 방식이다.

비슷한 예로, 우리가 접하는 ‘티벳 모듈’을 들 수 있다. 중국의 탄압 속에서 난민촌으로 쫓겨난 티벳은 서방 세계와 호환되기 위해 스스로를 모듈화한다. 달라이라마는 모듈화된 티벳의 화신이다. 그는 전 세계 순례를 한다. 모듈화된 티벳 역시 진정한 티벳은 아니다. 어떤 때는 진정한 티벳의 가르침과 상반된 결과를 낳을 수도 있다. 모듈화된 선(禪)은 소유를 정당화하고 소유와 이기심에 지친 육체와 영혼을 살살 달래서 다시 한 번 힘차게 출근길에 올라 이윤추구에 몰두하게 만든다. 그러나 티벳 정신세계의 모듈화는 어떤 의미로는 목숨을 건 절박한 선택일 것이다. 그렇게 티벳의 생명이 분화되어 서구문명에 깃들도록 하지 않으면 티벳의 생존은 히말라야의 희박한 산소를 마시며 가슴저려 하다가 기화된다.

그러니까 모듈화된다는 것은 이중의 의미를 지닌다. 모듈화되면 진정한(authentic) 그 자체의 정체성과 거리(distance)가 생긴다. 그것은 소외일 수도 있고 서구의 제3세계 착취과정의 일부일 수도 있다. 하지만 동시에 혼 밖에 남지 않은 것들의 문화적 생존방식이기도 하다.

김홍석, 오작동의 생산과 진단

원칙적으로 모듈의 플러그인은 비선형적으로 일어난다. 그래서 모듈의 증식과정은 우발적이며 무의식적이다. 그러나 선형적으로 플러그인된 모듈들linearly plug-ined modules이 존재하지 않는 것은 아니다. 그와 같이 너무나 명백한 인위적 플러그인 과정에서 수많은 오작동들이 일어난다. 예술 모듈은 때로 그 선형적 방식을 일부러 모방함으로써 시스템의 오작동을 생산하고 진단하다. 김홍석은 ‘꽃잎 1’이라는 작업에서 한국의 대표적 시인 중의 한 사람인 김수영의 시 ‘꽃잎 1’을 영문으로 번역시킨 다음 그것을 다시 한국말로 재번역시키는 과정을 통해 원래의 시 ‘꽃잎 1’과 재번역된 ‘꽃잎 1’이 전혀 다른 것이 됨을 보여주었다. 번역을 통해 생산된 텍스트-모듈의 증식과정 자체가 우발적이고 무의식적이라는 점을 그의 작업은 잘 일깨우고 있다. 모듈은 전적으로 자율적으로 플러그인, 플러그오프할 수 있다. 그러나 그 전체 과정은 비가역적이다. 그것을 과거의 타임 라인으로 환원시키는 것은 불가능하다. 김홍석의 모듈은 그 점을 잘 보여준다.

김홍석은 ‘제주도’라는 비디오 작품에서 신혼여행지로 유명한 한국의 섬 제주도의 한 아름다운 폭포에 비디오 카메라를 고정시킨다. 그 폭포를 배경으로 수많은 신혼부부들이 사진을 찍으러 와서, 사진을 찍은 후, 돌아간다. 그렇게 비디오 카메라에 공적인 장소의 위치정보가 개인화되는 과정이 녹화된다. 이것은 ‘제주도-폭포’라는 모듈화된 장소에 신혼부부 모듈이 자신을 플러그인, 플러그오프하는 과정을 보여준다. ‘제주도-폭포-신혼부부’라는 모듈러는 끊임없이 개인화-탈개인화를 반복한다. 이 작동과정을 보여주는 모듈을 통해 김홍석은 예술 작품의 진정성, 유일무이성이라는 신화를 해체한다. 예술작품은 늘 복제되고 개인화되는 하나의 과정이며 의사소통 과정 바깥에 존재하는 괴물이나 신격화된 형상이 아니라는 것이 그의 메시지다. 김홍석은 신화화된 모듈의 해체를 통해 그 신화의 오작동을 드러낸다.

구동희, 모듈의 사용

구동희의 작업결과들은 미적인 대상이라기보다는 시각적 모듈(module)이다. 구동희의 작업은 호환되는 시각적 장치들의 관계를 보여주고 경험자는 그 모듈에 자기 자신을 플러그인시키는 방식으로 참여한다. 그것이 한 덩어리가 되어 일종의 경험적 모듈러가 되는데, 이 경험에서는 쾌감이 배제되어 있다. 경험에서 쾌감을 배제하면 행위는 독서가 된다. 구동희의 작품들은 그림들과 살을 섞는 일을 가능한 한 자제하라고 권고한다. 그녀는 금각사를 불에 탄 모형으로 만드는 작업을 통해 내러티브를 반복한다. 반복된 내러티브는 미시마 유끼오의 <금각사>에 나와 있는 이런 구절, “내가 인생에서 최초로 부딪친 어려운 문제는 미(美)라고 하는 것이었다고 해도 지나친 말은 아니다.”라는 군국주의적 미의 숭배를 해체한다. 구동희는 미적 과정을 모듈화시킴으로써 가능한 한 아름다움을 참는다. 아름다움을 참음으로써 그 위험에서 벗어난다. 그녀는 미시마 유끼오의 문장들을 소각시킴으로써 위험을 잿더미로 만든다. 미적인 대상은 기억의 잿더미, 마음의 장치가 된다.

모듈러 시modular poetry

나는 3년 전, 다음과 같은 시를 썼다.

당신의 텍스트 1

─사랑하는 당신께

당신의 텍스트는 나의 텍스트

나의 텍스트는 당신의 텍스트

당신의 텍스트는 텍스트의 나

나의 당신의 텍스트는 텍스트

나의 텍스트는 텍스트의 당신

텍스트의 당신은 텍스트의 나

당신의 나는 텍스트의 텍스트

텍스트의 나는 텍스트의 당신

당신의 나의 텍스트는 텍스트

나의 당신은 텍스트의 텍스트•4

이 시는 ‘당신의 텍스트는 나의 텍스트’라는 한 문장에서 출발한다. 이 문장은 다른 여러 플러그인들을 가능하게 하는 작동모듈이다. 한 문장의 단어들을 다르게 배치하여 플러그인시키면 다른 문장이 된다. 나와 너 사이에 텍스트가 있다. 나와 너와 텍스트가 플러그인된다. 이 세상에는 매우 많은 나와 매우 많은 너와 매우 많은 텍스트들이 있다. 그것들이 서로 호환되면서 더 큰 모듈, 모듈러가 된다. 나와 당신과 텍스트가 끼워지는 것을 우리는 사랑이라 부른다. 사람들은 사랑을 한다. 사랑은 플러그인의 결과다. 사랑은 나선형의 반복이다. 반복된 것은 회전한다. 나선형의 회전체는 상승하거나 하강한다. 그렇게 하여 시간의 처음, 또는 끝으로 간다. 나선형의 회전체는 후렴구가 된다. 후렴구는 일종의 허브가 된 모듈이다.

시그널 플로우

가능하면 ‘나’의 얼굴을 지우자. 완전히 지워지지는 않을 것이다. 샘플된 소리들도 소리들이다. 그러나 중요한 것은, 그것들은 세계를 돌아다닐 수 있는 시그널들이다. 그것들은 조건없이 흐른다. 다른 데이터들과 인사치레 같은 것 하지 않고 바로 결합한다. 인사하고 이름 부르고 한참 이야기하고 상견례 비슷한 것 거치고 나서야 조금 더 깊게 만나고...하는 식의 만남은 자연스럽게 소통을 규범화하고 서열화한다. 휴머니즘은 너무 뜨겁게 사람들끼리 포옹하고 그리고 나서 그 뜨거움의 값을 요구한다. 시그널의 반휴머니즘을 적극적으로 받아들이면 받아들일수록 차별은 줄어들 것이다.

1 • 가장 흔히 쓰는 것이 정수론(number theory)에서의 모듈이다. 정수 a, b와 자연수 n에 대하여 a-b가 n의 배수 일 때 a≡b (mod n)으로 나타낼 수 있는데(작대기 세 개는 합동(equivalent)이라는 뜻), 이를테면 17-3는 7의 배수다. 따라서 17≡3 (mod 7) 이라고 간단히 표현할 수 있다. 이와 같이 정수론의 근간을 이루는 나눗셈에서의 몫과 나머지의 개념은 모듈을 이용하여 간단히 표현해 낼 수 있으며 정수론은 그로부터 시작된 논리를 발전시켜 나간다. 그러나 모듈은 수학에서 매우 다양한 의미로 쓰이는 개념이다. 추상대수학(abstract algebra)이나 카테고리이론(category theory)에서의 모듈은 각각의 관점에서 새롭게 정의되지만 결국 그 이론 안에서 가장 기본적이고 필수적인 요소를 모듈이라는 장치를 이용하여 약속함으로써 그 이후의 논리전개를 이끌어 낸다는 점에는 변함이 없다.

2 • Sory Camara, La Parole très anciennes, La pensée Sauvage, pp.15~17

3 • musical instrument digital interface. 디지털 음악 기기들이 서로 통신할 수 있도록 하는 일종의 프로토콜. 미디의 아버지로 일컬어지는 Dave Smith가 1981년에 오디오 엔지니어링 협회(Audio Engineering Society)에 기고한 논문에 처음으로 그 스탠다드가 제안되었다.

4 • 성기완, 당신의 텍스트(2008, 문학과지성사)

참고문헌

Majhemout Diop, Contribution à l'étude des Problèmes Politiques en Afrique Noire Editions Présence Africaine, 1958

Sory Camara, La Parole très anciennes, La pensée Sauvage, 1982

Michel Leiris, L'Afrique fantômes, Gallimard, 1934

Lilyan Kesteloot(편집), Anthologie Négro-Africaine, Edicef, 1992

www.wikipedia.org

︎︎︎심보선, 이태한

Text Resolution: 돌들을 가지고 놀다•1

심보선, 이태한 기획

참여작가: 강정, 김민정, 김소연, 신용목, 진은영, 심보선

최근에 많이 거론되는 탈장르, 혹은 다원예술이라는 개념에는 다소간 오해가 있다. 분리된 두 장르가 서로 교류하며 새로운 창작과정과 결과물을 낳는다는 것, 이것이 바로 오해이다. 실은 역사적으로 문학과 미술과 디자인의 만남은 탈장르라든지 다원예술이라는 개념과 무관하게 자연발생적으로 이루어진 운동이었다. 탈장르와 다원예술의 선구적 사례로 여겨지는 20세기 초 다다이즘이나 이탈리아 퓨처리즘 혹은 러시아 구성주의 등은 탈장르나 다원예술이라는 개념이 인도한 운동이 아니었다. 오히려 그 운동들은 당대의 역사적 현실, 즉 혁명과 전쟁에 대한 예술 공동체의 대응이었다. 따라서 예술 공동체의 실존이 개념을 우선했으며, 이 공동체는 시각예술가와 문학인들의 느슨한 우정과 연대로 이루어져 있었다. 20세기 중반 백남준이 참여했던 플럭서스 운동 역시 크게 다르지 않았다. 백남준은 음악으로부터 출발해서 음악의 잠재력을 극대화하기 위해 TV라는 미디어를 사용했다. 그의 첫 번째 전시인

현대의 미디어 아트가 선보이는 최근의 탈장르적 프로젝트들은 물론 과거의 문화 혁명적인 전위의식과는 무관해 보인다. 일군의 프로젝트들은 공동체가 아니라 랩Lab에서 생산된다. MIT 랩이나 USC의 애넌버그 센터 등은 협력이라는 제도적 모듈을 모든 프로젝트의 기획과 추진 실행 과정에 적용하고 있다. 산학협력이라는 이름으로 이루어지는 아카데미, 예술계, 기업 사이의 협력, 그리고 디자이너, 엔지니어, 시각미술가, 인문사회학자들 사이의 전문가적 협력. 물론 이 거대한 복합체의 바깥에서 또 다른 게릴라적 프로젝트들과 보헤미안적인 작업들이 등장한다. 몬트리올의 철거민을 주제로 한 J.R. Carpenter의

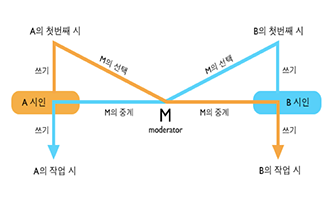

요컨대 탈장르와 다원예술은 예술계 안의 역학과 네트워크, 제도적 공간과 틈새로부터 탄생한다. 그러나 한국에서는 탈장르와 다원예술은 하나의 캐치프레이즈로, ‘통섭’이라는 유행어로 등장한다. Text Resolution에서처럼 미디어 아트와 문학의 만남이라는 일관된 컨셉을 가지고, 미디어 아티스트와 작가가 동등한 자격과 지위에서 만나 구상과 실행을 함께 하는 식으로 진행된 프로젝트는 거의 없었던 것 같다. 이제 참여한 작가로서 구체적인 작업 이야기를 해볼까 한다. 나는 미디어 아티스트 이태한 작가와 함께 프로젝트를 수행했다. 우리는 시를 데이터라는 관점에서 파악하고 시 쓰기를 데이터를 처리하는 일종의 기계적 컴퓨팅으로 보자고 합의를 한 후 일종의 실험을 시도했다. 실험 방식은 다음과 같다. A라는 시인의 첫 번째 시에서 중계인(M)인 나와 이태한 작가가 약 30~40여개의 단어들을 선택한 후 그것들을 B시인에게 넘겨준 후 새로운 시를 쓰게 한다. 마찬가지로 B시인의 시에서 단어들을 선택한 후 그것들을 A시인에게 넘겨준 후 새로운 시를 쓰게 한다. 쉽게 이야기하면 단어들을 맞교환하는 것이다. 그 외에도 네 명의 시인들이 두 개의 쌍을 이루어 동일한 실험과정에 참여하였다. 그런데 이 실험의 과정과 절차는 철저하게 비밀이었고 발표 당일 날에서야 이들은 이 사실을 알 수 있었다.

결과적으로 말하면 우리는 동일한 데이터가 다른 컴퓨팅 알고리즘 속으로 들어갔을 때 어떠한 결과가 나올 것인가가 궁금했던 것이다. 또한 익숙하지 않은 단어들에 직면했을 때 어떤 시가 탄생하는지를 알고 싶었다. 우리는 왜 이런 실험을 했던 것일까? 우리는 영화 『블레이더 러너』의 첫 장면을 퍼포먼스에 삽입하기로 했다. 영화의 첫 장면은 자신이 레플리컨트인지 아닌지를 테스트하는 심문자의 질문들에 신경질적으로 반응하다 결국 그를 총으로 쏴 살해하는 레플리컨트의 분노를 보여준다. 레플리컨트는 미래의 프롤레타리아트인데, 이때 그는 단순히 경제적인 의미에서만 그러한 것이 아니다. 그에게는 “나는 누구인가?”라는 질문에 대한 답지로서의 인간적 권리들이 박탈되어 있다. 그러나 그는 여느 인간보다 더 인간적으로 그 질문에 대한 답을 집요하게 추구한다. 결국 레플리칸트는 삶 그 자체에 있어 프롤레타리아트이다.

나는 시인을 ‘세계 바깥의 무산자’라고 정의한 적이 있다. 시인은 일반적 언어세계의 의미와 감각과 가치의 세계로부터 스스로를 소외시킨다. 마치 레플리칸트처럼, 다른 점이 있다면 자발적으로, 시인은 언어세계 바깥에서 다시금 언어를 갈구한다. 이때 시인 외부의 언어는 시인이 언어세계 바깥에서 쓰는 새로운 신화의 재료가 된다. 진은영 시인의 이야기처럼, 달이 자전하기 위해서는 공전을 해야 하듯이, 시인은 자신의 신화를 쓰기 위해서는 외부의 언어를 사용할 수밖에 없다.•2 발터 벤야민이 “이 돌들은 내 상상의 양식이었다”라고 말한 것을 빌리자면, 나는 시인들에게 돌들을 건네준 셈이다.

강정과 신용목, 김민정과 김소연, 심보선과 진은영으로 짝패가 만들어지고 그들 사이에 단어들이 교환되면서 새로운 시들이 탄생한다. 이 시들의 단어는 시인들 자신이 고른 단어들이 아니기에 그들에게 ‘타율적’으로 부과되며 동시에 이 시인들은 그 단어들을 ‘능동적’으로 자신의 데이터 컴퓨팅 체계 안에 접속시킨다. 우연히도 진은영 시인은 이 실험과 무관한 지면에서 이렇게 썼다. "[문학적 기획]은 하나의 단어를 그 단어의 바깥과 만나게 함으로써만 가능한 일이다. 물론 이때 바깥이란 다른 단어일 수도 있고 다른 사건일 수도 있을 것이다. 또는 동일한 단어와 동일한 사건이 타자의 말과 행위 속에서 나와는, 그리고 과거와는 다른 방식으로 사용되고 표현됨을 목격하면서 촉발되는 정념의 강렬한 힘 같은 것들.”•3 그녀는 어쩌면 나와 이태한 작가의 실험의 핵심을 사전에 간파했는지도 모른다. 아니 이미 그렇게 오랫동안 시를 써왔는지도 모른다. 진은영 시인은 우리가 건네준 돌들을 마치 "달에서 지구로 떨어진 조각들"(진은영)이라도 되는 양 한편으로는 낯설어하면서 다른 한편으로는 신나해 하면서 그것들을 가지고 놀았다.

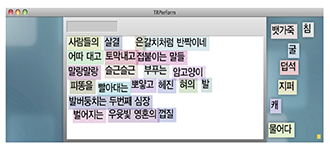

이태한 작가는 이러한 시 쓰기 과정을 퍼포먼스 현장에서 직접 시연할 수 있는 프로그램으로 만들었다. 이태한 작가는 선택된 단어들을 마치 오려진 종잇조각 같은 이미지로 전환한 후 마우스를 사용하여 이리 옮기고 저리 붙일 수 있는 인터페이스를 고안하였다. 나는 김민정 시인의 시에서 관객들과 함께 단어를 추출했으며 이 단어들을 가지고 즉석에서 이태한 작가의 프로그램을 사용하여 관객들과 함께 짧은 시를 짓기도 했다.

이때 짚고 넘어가야 할 점은 이태한 작가의 프로그램이 단순히 시 짓기의 과정을 보조하는 장치에 머물지 않았다는 사실이다. 우리가 시를 데이터로 보고 시 쓰기를 데이터 컴퓨팅으로 바라보는 것 자체가 사실은 디지털적 사유이다. 시어와 시어가 접속하고 교환되는 '사이'에서 여섯 개의 시가 탄생하는 것처럼, 문학적 사유와 디지털적 사유가 접속하면서 생성된 '사이'의 공간에서 우리는 Text Resolution이라는 실험을 수행한 것이다. 따라서 이태한 작가와 나, 그리고 다섯 명의 시인이 함께 수행한 이 작업에는 여러 겹의 사이들이 존재한다. 이 사이들은 외부로부터 강제되는 타율성과 내부로부터 주장되는 자율성이 서로를 맞바꾸고 상쇄하고 혼류하면서 새로운 감각들을 탄생시키는 지점들이다. 그 감각들은 예술 장르들의 차이, 기계와 인간의 차이, 내부와 외부의 차이를 완결적인 범주들로 구별 짓지 않는다는 점에서, 그 차이들을 끝없이 왕복하는 영속적인 진동 상태를 고집한다는 점에서만 예술적이다. 이때의 예술은 예술일 뿐이기만 한 예술이 아니다. 따라서 애초에 제기됐던 "시인은 기계인가, 아닌가? 시인의 내면은 신비로운가? 범속한가?라는 질문은 "어떻게 시인(예술가)은 외부와의 접속을 통해 시(예술)를 생산하는가?, 즉 어떻게 그럴 수 있지?"라는 질문으로 바뀌어야 한다. 시 쓰기를 포함한 창작은 단순한 내적인 주관성의 표현도 아니지만 반복적인 컴퓨팅도 아니다. 창작은 언어들과 재료들을, 그토록 비밀스러웠던 그것들을 마치 선물처럼 나눠 갖는 것이다. 그것은 기계적인 동시에 예술적이다. 새로움은 외부와의 긴밀한 접속과 친밀한 교환 속에서만 생성될 수 있는 것이다.

그러나 이러한 접속과 교환은 오랜 대화와 협력을 요구로 한다. 보통 다원예술에서 가장 큰 어려움은 바로 그 대화와 협력의 과정에서 발생한다. 가장 실험적이라 여겨지던 각 장르의 작가들조차 타 장르의 작가들과 협력적으로 프로젝트를 구상하고 실행하는데 있어서는 그다지 과감하지 못했다. 그들은 협력 작업이라는 포맷을 어색해 했고 대화할 때는 말을 아꼈고 어떤 구체적 기획을 해야 할지 난감해 했다. 아이디어가 봇물이 터지고 신명나게 회의를 하게 되기까지는 꽤 시간이 걸렸다.

결국 우리는 어쩌면 그동안 ‘장르’라는 제도적 벽 안에서만 새로움을 추구했는지도 모른다. 새로움을 밀어 붙이다가 ‘문학적’인 것과 ‘예술적’인 것의 경계가 흐려지고 사라지는 지점에서는 멈춰 섰는지도 모른다. 사실 ‘문학적’인 것과 ‘예술적’인 것은 언제나 그 경계 바깥과의 조우 속에서 갱신하고 확장함에도 말이다. 사실 이번 프로젝트에서 가장 즐거웠던 체험은 바로 협력의 즐거움이었다. 나의 아이디어는 이태한 작가의 아이디어와 만나 긴장하고 타협하고 상승했다. 우리는 완전히 하나도 아니었지만 그렇다고 둘도 아니었다. 우리는 우리 사이의 어떤 야릇한 지대에 함께 존재했다. 그 야릇한 지대는 영원히 지속되지는 않을 것이다. 그것은 점멸하듯 이어질 것이다. 이 점멸 상태의 야릇한 지대를 유지하는 것, 그리고 거기에 사람들을 불러 모아 만들어낸 공동체적 감각으로부터 구상과 실행을 이끌어내는 것, 중요한 것은 바로 이것이다. 작품보다 이 과정을 ‘만들어내는 것’에 우리는 집중해야 한다. 그제야 우리는 비로소 어떤 말과 행동을 예술과 삶 모두에 충실한 방식으로 구사하게 될 것이다.

1 • 이 글은 계간 <<자음과 모음>> 겨울호에 발표한 “우리가 누구이든 그것이 예술이든 아니든”과 서울문화재단의 <<문화+서울>> 11월호에 발표한 “문학과 미디어아트의 만남: 어떤 야릇한 지대의 체험”이라는 글을 “짜집기”한 것이다.

2 • 진은영 시인이 본지에 실은 글, 「달의 자전과 공전에 대한 미학적 보고서」를 참조.

3 • 진은영 시인의 세미나 발제문 중에서.

︎︎︎주일우

1. 관점의 문제

2. 넘을 수 있을까

1. 관점의 문제 천동설과 지동설 (4월 15일, 금요일 오후 6시)

아리스토텔레스는 지구가 우주의 중심에 있고 별들이 천구에 촘촘히 박혀 지구 주위를 회전한다고 생각했다. 그리고 세상을 이루는 원소들은 물, 불, 흙, 공기이고 세상의 물질들은 이 원소들의 적당한 조합에 의해서 만들어진다. 천상의 물질, 제 5원소는 땅에는 없고 하늘에만 있는 것이다. 천상의 물체들은 완벽한 운동인 원운동만 한다. 지구의 물체들은 그 물체를 구성하는 원소들의 구성비에 따라서 고유의 운동을 한다. 가벼운 불이나 공기가 많이 포함된 물체들은 무거움의 중심인 지구의 중심에서 벗어나려고 발버둥 친다. 흙이나 물이 많이 포함된 물체들은 지구의 중심 쪽으로 가려고 애를 쓴다.

우주의 중심을 지구에서 태양으로 바꾸어 놓는 것은 간단한 문제가 결코 아니었다. 그것이 바뀌면 세상의 구성성분들, 물체들의 운동하는 방법 등 세상의 물리적 기초가 모두 흔들거린다. 아니, 무너져 버린다. 그 이전의 모든 것을 송두리째 쓸어버리고 새로운 체계를 세우는 것은 힘이 들 수밖에 없는 문제이지만, 한번 바뀌면 돌이킬 수 없다. 그럼에도 여전히 우리에겐 지금 알고 있는 것이 또다시 무너지지 않으리라고 믿을 수 있는 근거도 없다.

과학의 역사를 공부할 때 아리스토텔레스와 뉴턴을 특히 좋아했던 것은 나중에 어떻게 판명되었든 그들이 우리를 둘러싼 세계를 일관되게 설명할 이론을 가지고 있었기 때문이다. 한참을 데카르트를 비롯한 기계적 철학자(mechanical philosopher)들에 대해서 공부를 했던 이유도 그들이 구상했던 시계처럼 딱 들어맞는 세계에 매혹되었기 때문이고 그들이 현미경을 들고 세상을 움직이는 기본 물질을 찾으려 했던 지적 여정을 꽤 오랜 시간 따라가 보기도 했다. 그들은 현미경을 통해 ‘궁극’을 보려고 했던 시도를 포기했지만 수백 년 후에 살고 있는 나는 초대형입자가속기와 같은 도구들을 이용해 최소의 물질과 그것을 관장하는 법칙을 찾으려는 물리학자들의 노고를 여전히 흥미롭게 지켜보고 있다.

과연, 과학자들은 ‘궁극’을 찾아낼 수 있을까? ‘궁극’의 무엇은 인간들과 그다지 어울리지 않는다. 인간은 ‘궁극’을 갈구할 수는 있어도 손에 쥘 수는 없는 존재가 아닐까? 사실이 해석에 대해서 열려있다는 것을 부정하면 완고한 독단론으로, 그리고 근본주의로 흐를 수밖에 없다. 독단이 무엇에 덧입혀지든, 아니면 정치적 신념의 근거가 되든 그 결과는 파괴적이고 불행한 경우가 대부분이다. 지금 우리로서는 상상조차 할 수 없지만, 관점이 바뀌면 세상은 또 바뀔 것이다.

진화론의 해석 문제 (4월 29일, 금요일 오후 6시)

1882년 4월 19일, 다윈은 이승과 저승의 경계를 넘었고 그 사이엔 전설의 커튼이 드리워졌다. 그는 집 근처 마을 교회 앞마당에 묻히길 원했다. 그 곳엔 어려 죽은 두 아이도 있었고 먼저 세상을 뜬 친형, 이래즈머스도 있었다. 다윈은 자신이 살던 마을, 다운(Downe)을 ‘세상에서 가장 소중한 곳’이라고 이야기하곤 했다. 그는 그곳에서 책을 썼고 삶을 꾸렸다. 하지만 부음을 받은 친구들의 생각은 달랐다.

다윈의 <종의 기원>에 자극을 받아 유전학에 대한 통계적 연구의 기초를 닦은 프랜시스 갈튼은 왕립학회 회장에게 다윈을 웨스트민스터 사원에 안장할 것을 청했다. 평생 조용히 살았던 다윈에게 역설적으로 죽음은 가장 정치적인 행위가 되었다. 헉슬리와 다른 동료들은 다윈이 웨스트민스터 사원에 묻히는 것이 인간이라는 존재와 자연의 법칙에 지배받는 과학의 영예라고 생각했다. 삼라만상의 운동을 설명한 아이작 뉴튼과 천왕성을 발견한 존 허셀 곁에 다윈이 누워 세상과 인간을 자연적인 원인으로 설명하려 한 근대과학의 승리가 완성되기를 바랐다. 가족들은 다윈이 평생 피하고자했던 것을 자신들이 범하는 것은 아닌가 걱정했고 많은 방문객을 기대했던 마을 사람들도 다윈을 보내기 싫어했다. 하지만 많은 사람들의 열망은 관철되었다.

국회의원을 지냈고 런던대학교 총장이었던 다윈의 오랜 친구 존 러벅이 국회의원 스무 명의 서명을 받아 다윈의 웨스트민스터 장례를 발의했다. 당시 수상이었던 글래드스톤도 동의했다. 4월 26일에 열린 장례식의 규모는 어마어마했다. 기사 작위도 받지 못한 평민의 장례식에 철학자들, 과학자들, 장군들, 박물관장들, 고관대작들이 모여들었다. 관을 들고 무덤까지 옮긴 사람 중에는 공작 두 명, 백작 한명이 포함되어 있었다. 다윈의 자연선택 이론을 지지했고 널리 알리는데 큰 공헌을 했던 후커, 월러스, 헉슬리, 그리고 러벅도 관을 들었다. 장례식의 규모와 참가자들의 면면은 오랜 논쟁을 지나 역사에서 차지하는 다윈의 자리가 분명해졌다는 것을 보여준다. 정확한 사연이 알려지지는 않았지만 영국 국교회의 수장인 켄터베리 대주교가 불참했던 것은 조용한 반대의 표시였을지도 모른다. 하지만 그렇게 소극적인 반대 이상의 행동을 하기는 어려웠다. 이미 대세는 기울었다.

인간을 포함한 지구상의 모든 생명들이 한 뿌리에서부터 나왔을지도 모른다는 생각은 다윈 이전과 다윈 이후를 확연하게 구분한다. 다윈의 장례식 즈음에는 이미 세상은 다르게 보는 사람들 쪽으로 기울었다. 하지만, 또 다른 해석의 문제가 발생했다. 진화론을 받아들인다고 하더라도 그 의미가 생물종들 사이의, 혹은 인간 사이의 경쟁을 강조한다고 볼 것인가, 아니면 이들의 지위가 동등하고 평등하므로 서로 협력해야 한다고 볼 것인가? 이 단순한 문제가 홀로코스트를 일으켰고, 제2차 세계대전 이후에 국제기구가 인류는 인종에 관계없이 하나라는 선언을 하게 만들기도 했다. 아직까지 정리되지 않은 두 가지 관점 사이에서 흔들리고 있는 저울은 어느 쪽으로 기울 것인가?

2. 넘을 수 있을까?

경계

세계 지도를 펴 놓고 나라 사이의 경계를 보면 고개가 끄덕여지는 선도 있고 고개가 갸우뚱해지는 경우도 있다. 자를 대고 그은 아프리카나 중동의 국경은 납득하기 어렵다. 부러 만들지 않은 경우엔 땅의 모양이 일직선인 법이 없으니 일직선으로 반듯하게 잘린 국경선은 어색하기 그지없다. 이곳을 식민지로 삼았던 서구 열강이 이권을 놓고 타협한 결과이다. 오래된 나라들의 국경은 구불구불하다. 제법 강이나 산맥의 모양을 따라 선이 그어져 있다. 물론 국경이 나뉜 사연은 길고 그 역사가 있으니 자연스럽다고 이야기하긴 어렵다. 어떤 국경선도 합리적으로 따져 모두가 고개를 끄덕일 수 있는 경우는 없다. 자연 지리적 조건과 역사적 조건 사이의 어쩔 수 없는 타협물일 수밖에는 없다.

따져 보면 모든 경계들은 국경선과 비슷하다. 무엇을 나누건 물리적인 조건과 역사적인 조건이 경계선에 담겨있다. 학문의 분야를 나누는 경계도 그러하다. 어떤 경계선은 납득할만한 이유를 가지고 있지만 다른 경계선은 임의적이다. 아리스토텔레스가 생물학, 화학, 기상학, 논리학, 윤리학, 미학, 수사학, 정치학, 사회학과 같이 여러 학문의 시조로 꼽힌다. 그가 여러 학문을 섭렵한 것은 분야들 사이의 경계가 생각보다 느슨할 수도 있다는 것을 의미하지만 여전히 그도 분야에 따라 달리 저술을 남긴 것은 넘기엔 벅찬 경계가 있다는 것을 의미하기도 한다. 생명을 다루는 생물학에서 세포 안의 작용을 다룰 때는 분자나 화학 물질의 작용을 다루지 않을 수 없어 화학의 이론들을 원용해야 하고 그 구조를 다룰 때는 물리학의 이론들이 등장할 수밖에 없다. 개체 수준에 이른 생명 사이의 일을 다루는 것은 사회학이나 심리학의 연구를 참조할 수밖에 없고 깊은 의식의 세계를 다루는데 필요한 것은 철학이나 뇌과학과 같은 또 다른 영역이다. 그리고 생명이 다른 생명과 혹은 환경과 맺은 관계를 꼼꼼히 따져보자면 생태학이나 환경학의 성과들에 기대야 한다. 그렇지만 여전히 이 모든 것을 넘나들어 묶기엔 각 분야에서 이룬 성과들이 일천하다.

통섭

에드워드 윌슨(Edward Wilson)이 ‘통섭(Consilience)’이라는 용어를 들고 나오면서 생물학 중심의 지식의 통합을 이야기했는데 우리나라에서 이 책이 뒤늦게 번역되어 나오면서 몇 가지 논란을 야기하고 있다. 논란의 이유 중에서 가장 큰 것은 현재 사용되고 있는 ‘통섭’이라는 용어가 가리키는 것이 무엇인가와 관련된 것이다. 어떤 용어이든 그것이 널리 사용되면 그 의미가 사용되는 맥락이 늘어나고 여러 가지 의미를 포함하게 된다. 예를 들어, 토마스 쿤(Thomas Kuhn)이 사용한 ‘패러다임’이란 용어는 그가 과학에서 큰 변화들을 ‘패러다임’의 변화로 설명하면서 등장했다. 연속적인 변화가 아닌 불연속적인 혁명으로 과학 사상의 흐름을 추적한 쿤의 <과학혁명의 구조>는 큰 주목을 받았고 ‘패러다임’은 한 시대의 유행어가 되었다. 그리고 쓰임새가 다양해지고 여러 분야로 확산되면서 그 의미의 안과 밖이 크게 확장되었다. 다양한 쓰임새와 관련된 철학적 논의가 오래도록 학술지를 통해 이루어지고 그 결과들이 정리되어 두꺼운 책이 출간될 정도로 ‘패러다임’이란 말은 다양한 의미를 가지게 되었다.

요즈음 이곳에서 ‘통섭’의 유행도 ‘패러다임’의 경우와 크게 다르지 않은 것처럼 보인다. 스스로 이야기 했듯이 윌슨은 ‘통섭’이란 말을 19세기 철학자 윌리엄 휴월(William Whewell)이 과학 이론의 포괄적 통합을 의미하면서 사용했던 것에서 따 왔다. 윌슨이 이야기하는 통섭은 작은 이론들이 좀 더 큰 이론에 의해 포섭되는 방식의 통합을 일컫는다. 이 구조는 휴월이 이야기했던 ‘통섭’, 나아가 근대 철학이 꿈꾸었던 ‘큰 체제’에 대한 꿈을 그대로 답습하고 있다. 이후 20세기 초반까지 맹위를 떨쳤던 논리실증주의자들이 이야기했던 물리학적 환원주의 위에 서 있다. 토마스 쿤이 연속적인 과학의 진보에 대해 ‘패러다임’의 변화라는 명제를 제기해 의문을 던지고 해체주의의 물결이 ‘큰 체제’를 허물어간 지난 반세기 동안 이루어졌던 노력들은 윌슨의 이야기에 거의 반영되지 않은 것으로 보인다. 그런데 ‘통섭’이란 용어가 우리나라에서 소비되는 맥락은 사뭇 다르다. ‘통섭’은 벽을 쌓아 왔던 분야들 사이에서 그것을 허물고 대화를 나누거나 서로가 이룬 성과를 나누는 노력을 일컫는 말처럼 사용되고 있다. ‘통섭’을 이런 의미로 사용한다면 ‘통섭’의 궁극적인 결과는 윌슨이 상상했던 일사불란한 체계가 아니라 작은 대화들이 만발하는, 해체적이지만 생산적인 양상일 것이다. 이런 의미에서 윌슨의 ‘통섭’과 우리나라에서 유행하는 ‘통섭’은 반대말이다. ‘패러다임’이 사회구성주의 같은 인식론적 상대주의의 출발점으로 삼는 반면에 쿤 자신은 그것에 반대했었다는 사실이 머릿속에 떠오른다.

상황

‘통섭’이라는 말의 의미를 정확히 따져보는 것도 중요하겠지만 더 중요한 것은 왜 ‘통섭’이라는 말이 우리나라에서 유행하는가를 살피는 일이다. ‘패러다임’이라는 말이 많은 사람들의 관심을 끌기 시작했던 시기는 사람들이 환원주의에 기초한 사고에 염증을 느끼기 시작한 때였다. 보다 더 포괄적인 이론으로 그 이전의 여러 이론들을 포섭하는 방식으로 과학의 발전을 설명했을 때 설명되지 않는 것들이 많고 쿤이 <코페르니쿠스의 혁명>을 통해 분명히 보여주었듯이 한 체제에서 다른 체제로 전환이 되었을 때 그 둘 사이에 넘을 수 없는, 환원되지 않는 인식론적인 단절이 있다는 것을 사람들이 깨닫자 ‘패러다임’이란 말이 힘을 얻고 널리 사용되었다. 마찬가지로 우리나라에서 ‘통섭’이라는 말이 관심의 대상이 되는 이유는 ‘통섭’의 본래적 의미 때문이라기보다는 우리가 처한 상황 때문이다. 우리나라에서는 유독 학문 사이의 경계가 높고 튼튼하다. 내용뿐만 아니라 인적인 교류도 막혀 있다. 이런 상황에 많은 사람들이 답답함을 느낀 것이리라.

이렇게 되면 ‘통섭’에 대한 논의는 경계를 해체해서 다시 줄을 세우는데 있는 것이 아니라 경계의 견고함에 저항하는 것으로 바뀐다. 학문 사이의 경계에 물리적 근거가 있든 역사적 배경이 있든 그것이 점점 공고해 지는 것은 밥벌이와 깊은 관련이 있다. 학문 분야가 전문직업이 되면 학문 분야 사이의 장벽은 높아진다. 처음으로 전문직업이 되었던 의학이나 법학이 다른 분야보다 높은 진입장벽을 가지고 있는 것을 보면 상황은 분명해진다. 누구나 경계를 통과할 수 있다면 짭짤한 밥벌이는 불가능하다. 그리고 같은 분야의 동료들에게서 인정을 받는 것이 필수적이므로 자신이 속한 분야 내부에 대고 발언을 하는 것이 무엇보다 중요하다. 분야 안에서 닥치는 문제들을 모두 해결할 수 없는 상황에서도 함부로 경계를 넘는 것은 무모한 짓이 된다. 해결되지 않는 문제들이 쌓여가고 경계에 대한 의문이 생겨난다.

거기에 더해 다른 분야의 지식이나 통찰이 가져다준 세속적인 성공도 이런 분위기를 북돋았다. 예를 들어, 오랜 시간동안 진화의 과정에서 선택된 개미의 방식을 이용해 지은 집이라는 광고 카피가 상업적 성공을 가져다 줄 수 있다고 생각한 사람들은 생물학에서 건축에 응용할 거리들을 찾았다. 이런 유의 성공을 따라서 비슷한 시도들이 늘어났고 사람들은 이런 것도 ‘통섭’적 시도라고 이름 붙였다. 이합집산을 거듭하던 정치권에서 그 구실을 찾는데도 ‘통섭’이란 용어가 적당하다고 생각한다고 한다. 어찌 보면 우리나라에서 ‘통섭’의 인기는 진지한 학문적 고민보다 세속적 용처 때문에 생겨난 것인지도 모른다. 만약 그렇다면 그것은 우리 학문이, 그리고 문화가 가지고 있는 부박함 때문이다.

가치

‘통섭’이란 말은 학문의 의미를 처음부터 다시 검토하고 세속적인 사용과 떼어 놓았을 때 가치를 가진다. 여러 가지 방식으로 학문을 정의할 수 있지만 넓게 보면 지금, 이곳의 문제에서 물음을 이끌어내고 그 물음에 대한 답을 찾아가는 것이라고 이야기해도 크게 틀리지 않을 것이다. 분과 학문의 경계가 그 답을 찾는 과정에 걸림돌이라면 경계에 연연하지 말고 유연해질 것을 요구하는 것이 ‘통섭’이 지닌 가치이다. ‘통섭’이 경계를 허물고 다른 기준에 따라 줄을 세우고 경계를 다시 짓는다면, 그리고 하나의 기준을 고집한다면 별 가치가 없는 공허한 구호에 머물고 말 것이다. 이것은 아프리카 지도에 다시 자를 대고 선을 긋는 것과 크게 다르지 않다. 뿐만 아니라 여러 분과 학문이 서로 다른 곳에서 분투하면서 일구어낸 성과들에 역행하는 행동이다. 만약에 이런 가치를 찾을 수 없는 말이 ‘통섭’이라면 그것은 교수들이 아무런 이유 없이 남의 돈으로 밥을 먹을 구실을 주는 것 이외엔 아무런 의미가 없다는 식의 쓴 소리를 그대로 받아 마땅하다.

대화 한 분야에서 대가라고 하더라도 그 분야를 벗어나면 전문가를 자처하기란 어렵게 되어버린 세상이다. 잘해야 두세 분야에서 두각을 나타낼 수는 있을지언정 많은 분야들을 섭렵해 자세하고 정확하게 알기엔 우리가 지금 가지고 있는 지식의 양은 너무 많고 깊어 끝이 보이지 않는다. 아리스토텔레스나 레오나르도 다빈치와 같은 르네상스적 지식인들이 없었던 것은 아니다. 하지만 그들은 대부분 과거의 인물들이다. 현재는 그런 사람들을 찾기 힘이 들다. 에드워드 윌슨은 자신의 논의를 펴 나가기 위해서 신경과학, 윤리학, 역사, 철학, 나노과학 등의 연구 성과들을 오랜 시간을 들여 공부를 했다. 그리고 그것들을 녹여 큰 이론을 만들어보려는 시도를 했다. 하지만, 철학자가 보기에 그의 논증은 엉성하고 물리학자나 사회과학자의 눈에 그는 전문가 수준에 도달하지 못했다. 당대 최고의 논의들을 꿰어 차고 있는 이전의 르네상스적 지식들에 비하면 자신이 하고 있는 논의와 관련된 모든 내용을 당대 최고의 지식과 통찰로 채우지 못하고 있는 것이다. 이런 상황을 윌슨의 능력 부족으로 치부할 일은 아니다. 우리의 두뇌가 모두 소화하기 벅찰 정도로 방대하고 깊은 지식을 가지고 있는 우리의 상황 때문이다.

그렇다고 굳어진 경계 안에 머무르지 않고 분야를 넘어 대화를 하는 것을 포기해도 좋은가? 그러기엔 우리에게 주어진 문제들이 너무나 복잡하고 우리가 오랫동안 고수해 온 분야들을 가로질러 놓여있다. 당장 인류에게 커다란 근심을 안겨주고 있는 환경 문제를 해결하려면 생태학이나 기상학 뿐만 아니라 경제학, 윤리학, 철학, 지리학, 지질학 등과 같은 많은 분과들의 도움이 필요하다. 우리가 아직까지 그 실체를 제대로 규명하지 못한 마음이나 정신과 같은 문제를 다루는데 심리학, 정신분석학, 뇌과학, 진화학 과 같은 분야들의 공동 연구 없이 어떻게 총체적인 접근이 가능할까? 한 사람이 모든 분야를 아우를 수 없다면 오히려 전문화된 세부영역들이 좀더 촘촘히 존재하고 그 분야들을 풀고자하는 문제에 따라 끊임없이 다시 묶는 작업이 필요하다. 그리고 여러 층위의 작업을 하는 학자들이 존재해야 한다. 분야 사이의 통역을 담당하는 사람, 새로운 문제와 비전을 제시하는 사람, 그리고 세분화된 분야 안에서 깊게 연구하는 사람들이 모두 필요하다. 여러 분야의 사람들과 여러 층위의 사람들이 종횡으로 엮이고 서로 대화를 나눌 수 있을 때 경계가 있지만 경계가 없는 ‘통섭’의 참뜻이 실현될 수 있다.

한계 어떤 방식으로든 경계를 넘다보면 다른 분야의 지식을 오해하거나 엄밀함을 잃기 쉽다. 이런 이유로 학자들은 경계를 넘는 일에 조심스러울 수밖에 없다. 실제로 과학의 내용을 과학의 내용을 이름에서 상상할 수 있는 수준에서 유비적으로 사용한 철학자들에게 과학자들이 딴지를 건 적도 있고 과학자가 철학적 개념을 잘못 사용해 혹독하게 비판을 받은 경우도 있다. 이러한 비판들은 당연하고 그를 통해 한발 더 나아갈 수 있으면 좋을 터인데 오히려 분야들 사이의 분쟁으로 치달은 경우가 많다. 비판과 반비판이 상대를 깔아뭉개는 방식이 아니라 잘못은 고치면서 비전은 공유하는 방식으로 나가길 진심으로 바란다. 싸움만 일으킨다면 누가 감히 경계를 넘을 수 있을까? 그런 상황에선 문제를 해결하기 위해 경계를 넘는 대화가 필요하지만 아무도 그것을 시도하지 못하는 함정에 빠질 수 밖에 없다.

무엇보다도 ‘통섭’을 통해 바벨탑을 쌓으려는 시도는 하지 말아야 할 것이다. ‘통섭’의 목표는 언제 넘어질지 모르는 하늘을 찌르는 탑을 쌓는 것이 아니다. 수천 년 동안 쌓아왔던 아리스토텔레스의 체계도 지구와 태양의 위치를 바꾸는 간단한 치환을 통해 와르르 무너졌다. 인류가 쌓아 온 지혜가 가리키는 바는 다양한 지식들이 자신의 지위를 갖고 동등하게 대화하는 것이 훨씬 안정된 체계라는 것이다. 거기에 다양한 역할을 하는 학자들이 존재해서 분야 한다. 경계를 과감하게 가로지르는 사람도 있고 한 우물을 깊게 파는 사람도 있어야 한다. 지식과 지식인 생태계의 다양성이 보장되고 그들 사이에 수평적 대화가 오가는 것이 가치 있는 ‘통섭’의 바람직한 결과이다. 이런 다양성의 확보가 우리가 가지고 있는 모든 자원을 동원해서 우리 앞에 닥칠 문제들에 유연하게 대처하는데 필수적이다. 하지만, 우리나라의 지식과 지식인 생태계는 다양성이 턱도 없이 부족해서 건강하다고 이야기하기 힘들다.

가능성

의사소통 기술의 발달은 새로운 가능성을 열어주고 있다. 17세기 영국 왕립학회의 헨리 올덴버그(Henry Oldenberg)가 손으로 쓴 편지로 유지했던 과학자들의 네트워크가 이젠 인터넷을 통한 실시간 통신으로 가능해졌다. 많은 사람들이 참여할 수 있는 빠른 의사소통 수단의 등장으로 분야를 넘는 대화가 이전보다 훨씬 더 손쉬워졌다. 그리고 더 다양한 목소리들과 지식들이 문제의 해결에 동원될 수 있게 되었다. 이러한 현상을 대중의 지혜나 대중 지성의 등장이라고 이야기 하는 것은 과장이 섞인 표현이다. 대중이 한 분야의 문제 해결에 참여 했다기보다는 문제 해결에 여러 분야의 지식과 접근 방법이 필요했다고 보는 것이 옳다. 조금 더 겸손하게 표현하자면 다른 분야에서 일어나는 논의의 전개를 자세히 지켜보면서 문제에 따라 자신의 식견을 쉽게 더할 수 있는 방법이 생긴 것이다. 어떤 사안에 대해서 전 세계에 있는 여러 분야에 종사하는 전문가의 검토를 받을 수 있는 길이 열렸다. 모든 분야에 해당하는 것은 아니지만 ‘통섭’이 자발적으로 일어나고 있다. 지식의 다양성과 경계의 유연성을 확보하기에 이전 어느 때보다 조건이 좋아졌다.